インフォメーション

障害者差別解消法や手話言語条例が目指しているのは「共生社会」です。

しかしついつい「ろう者や障がい者はこんなことに困っている」という視点から発信されがちです。その方が聴者や健常者には伝えやすい部分もありますが、立場や視点を変えれば「お互い様」なんだと思うことが共生社会に繋がるのではないでしょうか?

とても難しい課題ですが、松﨑丈先生(宮城教育大学准教授でろう者)のFBでの投稿(7/28の投稿~原文はnoteより)に学ばせていただきましたので、転載してご紹介します。

「困っている事」の意味。

ある手話サークルの話。

どこでもあるような話かもしれない。

手話を学ぶ聴者は、自分はろう者のためにできることをしたい、だからろう者や手話について理解したい、だからろう者の方から困っていることをもっと語ってほしい、と言う。私は問う。じゃ逆にあなたがろう者に自分のことで困っていることを語ることはしますか?と。問われた聴者は、そんなことは考えたことがないと目が点になり、それは必要ないでしょう、ここはろう者のためにあるところですから、と答える。この人は、ろう者から助けられる立場になるなんて全く想像もしていないだろうと思った。

自分は困っている人ではない、困っているのは相手の方だ、と考える。これは、自分は困ってはいけない人なのだと思ってしまっているからなのだろうか。そうなると、困る権利はどちらかにあるのかと議論しているようで、どうも話はおかしくなる。

どうせなら一緒に困ってみてはどうだろうか。それぞれが困っていることを披露してもよいと思う。へぇ!こんなことで困るんだね!!と。お互いに「異質な他者」同士。他者理解、さらには自己理解につながる意外な発見につながるかもしれない。

一緒に困ることは、共に生きることを歓迎することだと思う。困っている人は孤独じゃなくなり、困ってはいけないと思っている人も固定観念から解放される。ひょっとしたら当事者同士で納得のいく「共生」は、一緒に困ることから生まれることが多いかもしれない。一方だけが困り、もう一方は困らないようにふるまうことが、必ずしも「共生」につながるとは思えない。

困ることは、時として助ける立場にいる側の持っている知識や技術の範疇を超えてしまう。助ける立場にとってその範疇を超えられることは、自分の存在意味を喪失してしまいそうになるからしんどくなる。できるだけ困らないようにしようとする。さらにしんどくなる。

カウンセリングの世界では非常に有名な臨床心理学者カール・ロジャーズもそうだった。彼も助ける人であり、困っている人に答えを与えるものだと考えていた。ところがあるカウンセリングで状況が思うように改善されえない事態に直面した。やがて、自分はもう万策尽きた、困っていることを率直に認めよう、クライエントに話を聞いてみようじゃないか、助けられる立場になろう、とクライエントと考えてみることを始めた。そしたらクライエント(=困っている人)との対話の中に答えが見えてきたのだ。これがきっかけで、「来談者中心療法」「エンカウンターグループ」などより多くの人々を助ける素晴らしいアイデアを生み出した。こういうドラマティックな経験は、カール・ロジャースのような偉人に限らず、私たちも日常生活ですることがあるだろう。もちろんそのアイデアの内容の素晴らしさや規模の大きさは色々でいいと思うけれど。

それでも困っていることを相手に打ち明けることは、相手に負担をかけるものだと思い込んでしまってなかなかできないものだと思う。そうして打ち明けなかった場合、状況によっては自分への負担がさらにかかり、相手にもかけてしまうこともある。また、人を助けることはいいことだけれど、人から助けられることについては相手に負担をかけてしまうから申し訳ないと思い込んでしまうことも。でも、困っていることを分かち合うことで生きることが楽になるし、助けたり助けられることで共に生きることが楽しくなってくるのではないか。

カール・ロジャースのように、自分は困っている人ではない、助ける人だと思い込んでいた人が手詰まりになって、自分は困っているのだと受け入れ、相手との係わりのありかたを改めて対話を図ってみた時に、一筋の光明が差し込んだように自分と相手の助け方について新しい何かに出会うことがあるだろう。

だから、冒頭の手話サークルの話のように、一方が困っている人であり、他方が困ってはいけない人と「枠」に当てはめることにあまり意味を見いだせないのではないか。新しい何かに出会う道を閉ざしてしまうし。みんな潔くカール・ロジャースになればいいのではないか。ろう者とか聴者とかは関係なく。「共生」する場に身を置くのなら、お互いに「困っていること」に踏み込んで、一緒に対話することを試みていいと思う。

困っていることは、人間として尊い行為であり、私たち次第で「共生」につながるアイデアを提供してくれるものにもなりうる。これは、どこでもあるような話かもしれないし、実際どこでも見られるような風景になれたならどんなに素晴らしいことか。

(Special thanks 松﨑丈先生)

2018年4月9日の北都銀行新入行員様の研修会で、mami satoさん(2017年9月18日の手話の活用を考える講習会&WS「災害対応」の講師でろう者です。)のブログ「ねこちゃんねる」の記事を事例として使わせていただきましたので、転載してご紹介します。

======================

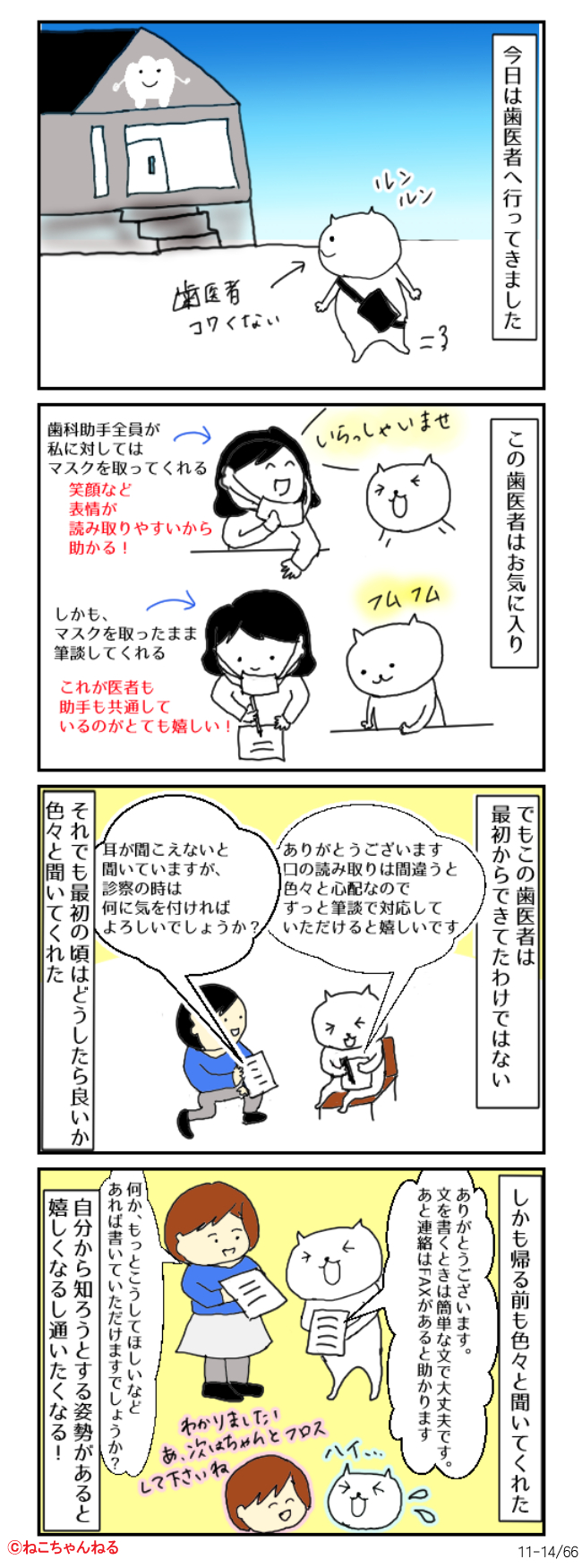

私が初めてその歯医者に予約する時、 受付に耳が聞こえないということ、 筆談が必要だということを お伝えしたうえで予約を取ったのですが、

当日私が歯医者に行くなり、受付から私に対して

「どうすればよいのか?」

ということを積極的に聞いてきてくれたのです。

それだけでなく、私が帰ったあともその情報を共有していたようで、 2回目、私が歯医者へ行った時は 全ての歯科助手などが同じ対応をしてくれていました!

これにはびっくり・・・。 こういうことができる所は嬉しくなるし、 通いたくなりますよね 笑

======================

mami satoさんのブログはこちらから↓

Special thanks mami sato様

私はmami satoさんの「ねこちゃんねる」というブログから色々と学ばせていただいています。とても分かりやすくて参考になるので、先日の北都銀行新入行員の皆さんへの研修会でも2つの記事を活用させていただきました。

ひとつは「私がある歯医者をお気に入りになった理由」

そしてもうひとつは、筆談のコツがとても分かりやすく描かれている

「ねこちゃんねる/筆談は簡単にしたほうがもっと気楽に関係を作れるかな」

という記事で転載してご紹介します。

===============

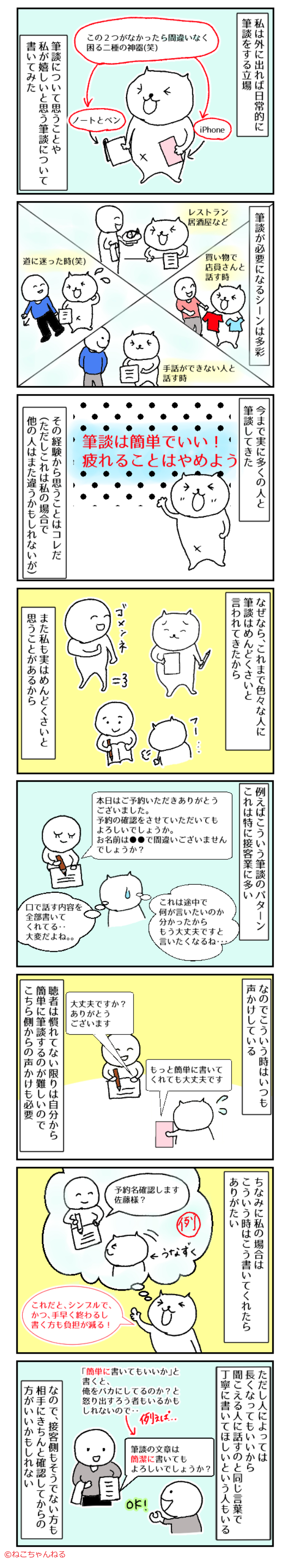

筆談は簡単にしたほうがもっと気楽に関係を作れるかな

(2018/03/06)

今回は、以前この記事で書いた「文は簡単に書いても大丈夫」だと言った理由について書きますね。

http://catfood22.blog.jp/archives/24789927.html

また今回は、アプリなどを使わずノートなどに直接書くタイプの筆談に絞って書いています。

今回は例として接客業のパターンを描いてみましたが、

普段、手話ができない人と接する時もこういうパターンはよくある気がしてます。

つまり、

【口で話すのと全く同じことをきちんと書かなければならない!】

と思ってるとか。

具体的には

「ようこそ、いらっしゃいませ」

「どちらへ行かれますか?」

「初めまして。お名前を教えていただけますか?」

など。

基本的に語尾などを丁寧に書いてくる人は非常に多いです。

これはこれで、初対面同士だと「マナーを守る」と言う意味では大事な場合もあると思います。

でも、それがあると、逆に聴者は

【めんどくさい】

【そこまでいちいち書くのは大変!】

と思ってしまい、筆談を避けてしまうこともあります。

なので、もし自分が「簡単でも良い」と思ってる場合は遠慮なく今回のように、

「簡単に略してくれても良いので」

と声をかけておくと、気が楽になることもあるかもしれないなと思ってます(^-^)

その方が相手もホッとするかもしれませんしね。

(もちろん、筆談が嫌なのではなく、その人自体が嫌という場合もあるけど。。( ̄▽ ̄;))

まぁそれはともかく、

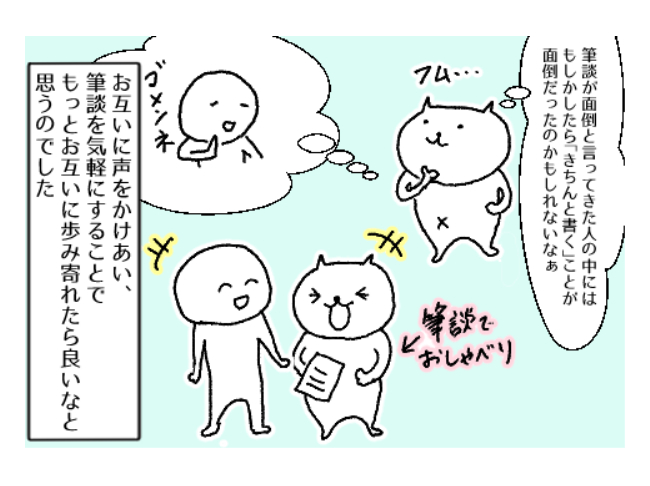

手話がなくてもお互いに気持ちよくコミュニケーションするためには

お互いに気が楽になるように声かけしておくのも一つの方法かな、と私は思っています(^_^)

それでは、また(^-^)

======================

mami satoさんのブログはこちらから↓

Special thanks mami sato様

日向大吾様は山形県鶴岡市在住の酒田特別支援学校教諭でろう者です。

FBにチャリティコンサートを終えての思いを投稿されていたのですが、とても素敵で感動したのでご紹介します。以下、日向大吾様の7月1日のFBからの転載です。

==========

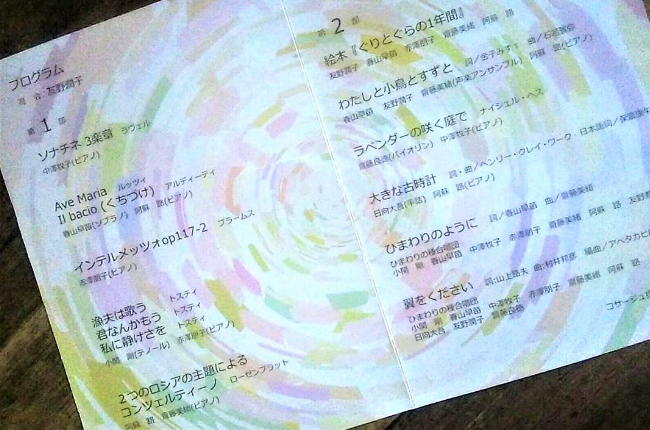

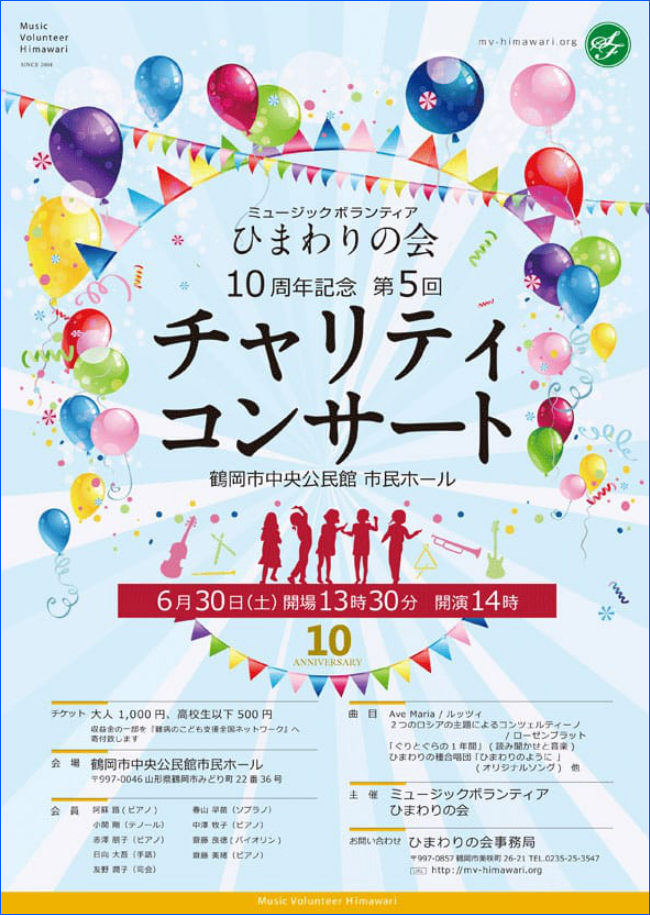

昨日は、ミュージックボランティアひまわりの会の、結成10周年記念チャリティコンサートでした。

私は結成3年目の時からのご縁ですが、節目のコンサートにご一緒できて幸せです。

声楽、ピアノ、バイオリン、読み聞かせ、そして私の手話と、それぞれが思いを込めて演奏。鶴岡の名だたる音楽家たちが集うひまわりの会、そして、「耳」を通して心に音楽の素晴らしさを届けるコンサート。

はたから見れば、きこえない私がそこにいるのは場違いかもしれません。

でも、手話を知らない、見たこともない人たちに、手話の魅力を手話アートという形にし、「目」を通して心に届ける、これは自分だからこそできること、自分の役目の1つという思いで、ご一緒させていただいています。

このような場も設定してくださるひまわりの会の仲間たちに、心から感謝です。

ステージ袖では、仲間たち同士で肩を叩いて励まし合ったり、ハイタッチで迎え合ったり。私も柄になく緊張して出番を迎えていたら、仲間たちが寄ってきて励ましてくれて、どんなに心強かったか。曲の合図出し等のサポートも受け、自分の役目を果たすことができました。

きこえない自分ながらも、とても素敵な時間を、素敵な仲間たちと共有することができました。

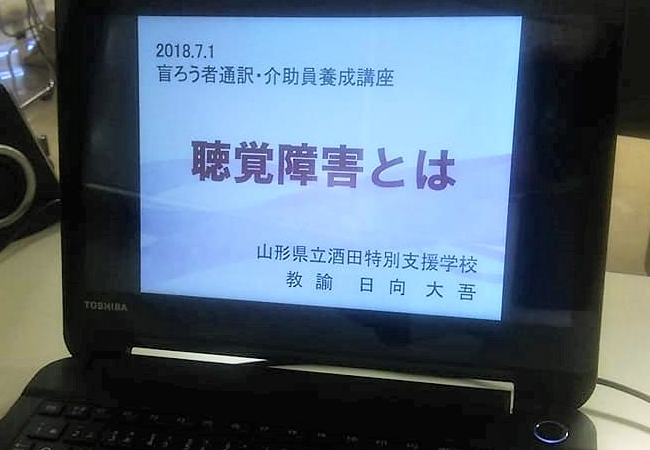

今日は一転、盲ろう者通訳・介助員養成講座の講師の仕事でした。講師として呼んでいただける、自分を必要としていただけること、とても光栄で、ありがたいことです。

今後も、自分にできること、自分の役目というものを見いだしながら、充実した人生を送っていきたい、そんなことを改めて噛みしめた週末でした。

==========

(Special thanks 日向大吾様)

<6月24日の記事です>

山形県鶴岡市で6月30日に、チャリティコンサートが開催されます。酒田特別支援学校教諭でろう者の日向大吾様が手話歌手として出演されます。

以下、日向大吾様のFBから転載してご紹介します。とても素敵な思いで活動されています。ぜひ、ご参加ください。

============

ミュージックボランティアひまわりの会

(会のHP http://mv-himawari.sakura.ne.jp/index.html)

音楽を通して知り合った仲間の一人が多発性硬化症の難病と診断されたことから、世の中には難病と闘っている人が数多くいることに気づき、その病気と闘っている人たちのために自分にできることは何かないだろうかと考えました。

そして、2008年8月にチャリティコンサートを企画しました。

その後、この仲間で話し合いを行い、チャリティコンサートのほかにも音楽を通して地域に貢献できることもやっていこうということになり、病院や福祉施設等で音楽によるボランティアを行うことも活動に加えてこの会を結成しました。(以上、ひまわりの会HP「基本理念」より抜粋)

これまでのチャリティコンサート等の収益は、「難病のこども支援全国ネットワーク」に寄付してきました。

私は、8年前のチャリティコンサートの際に子ども達に手話を教えてほしいと声をかけていただき、その時にご縁ができました。次のコンサートからは、手話歌手として私もステージに立たせてくださるようになりました。手話を知らない人たちに、手話の持つアートとしての一面に触れてもらえる、とても良い機会になっています。

当然、私は耳がきこえないので、一人では何もできません。

リズムやメロディラインが明確な伴奏を工夫してくれたり、歌詞をPCに映して私の足元に置き、ワイアレスで画面の切り替えをしてくれたり、前奏や間奏の後の歌い出しで合図を送ってくれたりなど、メンバーの皆がサポートしてくれています。

最近の法律で話題になっている「合理的配慮」が自然にできている、素敵な仲間たちです。

結成10周年記念チャリティコンサート、来週の土曜日、6月30日(土)に行われます。

もしよろしかったら、ぜひお越しください。チケット、まだまだございます(^^)

============

(Special thanks 日向大吾様)

2019-12-31/ 「見えない障害を考える講演会&冊子配布事業」

2018-12-29/ 「鶴岡市役所の前に名前が掲示されました。」

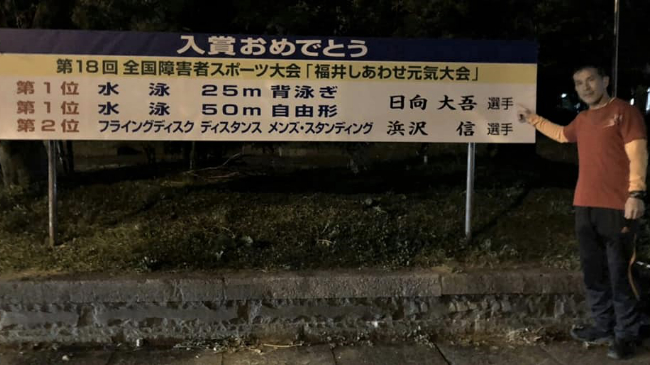

日向大吾様は山形県鶴岡市在住の酒田特別支援学校教諭でろう者です。

パラアスリートとしてもご活躍されていて、先日の「福井しあわせ元気大会」で水泳の2部門で金メダルに輝きました。

そして鶴岡市役所前にお名前が掲示されました。

でもそれは鶴岡市では「前例」のないことだったのです。なので「前例」を作ったことになり、後に続くパラアスリートへの励みにもなります!(^^)!

日向様がFacebookに投稿されていたパラアスリートとしての思いが、とても素敵で感動したのでご紹介します。

以下、日向大吾様のFacebook/10月26日の投稿からの転載です。

============

私本人よりも先に妻が、私をタグ付けして投稿したので、 もう既に皆さんの知るところとなっているのですが、 改めて私から感謝を込めて報告。少々長くなりますが、どうかご容赦を。

市役所の前に名前が掲示されたという情報をいただき、 帰ってきてから妻と一緒に見に行ってきました。

一般の国体の入賞者の掲示と並んで、 パラ国体の入賞者の掲示が。 パラアスリートの名前の掲示は、初めてのこと。

ここ5年間、毎年様々なパラ水泳の大会に出場してきました。

全国大会は、ジャパンパラ、パラ日本選手権、パラ国体、日本ろう者大会の4つ。また、これらの全国大会に出場するために県大会や東北大会を経て。

自分の生き甲斐として取り組んでいる水泳なので、初めは評価など全く気にしていませんでした。それでも、全国大会での金が評価され、3年連続で県のスポーツ賞を受賞した時は、身に余る光栄で素直に嬉しく思いました。

特に昨年度は、3つの全国大会で金を獲得したことが評価され、冬季オリンピックに出場した加藤条治選手たちと同列に、 「大賞」の次のランクの「栄光賞」という誉れを頂きました。

ですが、他のデフアスリート、パラアスリート達から「自分は市からも受賞した。鶴岡でも受賞したでしょ?」と訊かれたりすることがあったりして、 私の中に疑問が生まれてきました。

よくよく聞いたり調べたりしてみると、 パラアスリートを評価の対象外としているのは、県内ではどうやら鶴岡市だけのようなのでした。

障害のないアスリートたちは、 全国大会や国際大会で入賞すると市役所前に名前が掲示されたり、 全国大会のみならず東北大会で優勝以上だと、年度末の市の体育賞を受賞したり。

でも、パラアスリートは対象外でした。

県ではそれぞれの分野での活躍を同じ土俵の上で評価しているし、他の市町村も同様なのに、 鶴岡市だけはなぜか、パラアスリートを評価しない、認めないという姿勢が感じられ、 受賞を目的に取り組んでいるわけではないにしても、その姿勢は正直悲しく感じました。

以前に、他のパラアスリートの保護者や学校から要望したこともあると伝え聞きました。それでも、何も変わらなかったと。 この状況を変える一助になりたい…。

ただ、自分本人が直接声を届けるのはあまりにもおこがましいし、自分にそんな度胸はないので…、 まずは自分が積極的に様々な大会に出場して、 このFacebookでその報告を投稿することで、 鶴岡市にもパラアスリートがいるんだということを知ってもらうように努めました。

また自慢話をしてると飽きられてしまっているかもしれませんが、それでもしつこく毎回…(笑)。

そしたら、このFacebookの繋がりの繋がりを経て、昨年誕生した新市長に声が届いたようなのです。

その後、新市長が「パラアスリートが評価されていないとは知らなかった。それは行政の責任です。」と仰っていたと、伝え聞きました。 少しずつパラアスリートへの目が変わってくるといいなと思っていた矢先の、 先日の市長からのお祝い電報と、今回の掲示。

自分にできることしかできなかったけど、 やってきたことは全く無駄ではなかったんだ…。仕事柄、今度から「障害があるなしにかかわらず、頑張れば評価される、認めてもらえるんだ」と子どもたちに堂々と言えることが、 何よりも一番嬉しい…。

もう私はロートルスイマーだけど、それでも寄る年波に逆らって頑張ってきたことが報われました。

何年もかかったけど、 パラアスリートが日の目を見る第一歩になれたかな…。 後に続くパラアスリートたちに道筋をつけることができたかな…。

今回のことも含め、鶴岡市がより「全ての市民」に優しく温かい市になりますように…。 そう願ってやみません。

改めて、応援してくださる方々、支えてくださる方々に、 心から感謝いたしますm(._.)m

==============

(Special thanks 日向大吾様)

2018-04-26/ 山形県鶴岡市の"Shere Cafe 大きな木"に行ってきました♪

2018-07-02/ 日向大吾様のFBより「チャリティコンサートを終えて」より