インフォメーション

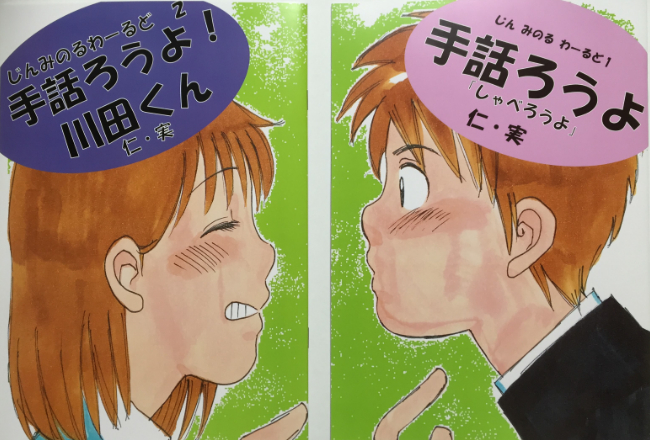

仁・実さんが自費出版された「手話ろうよ」の2冊セットが届きました!

作者の仁・実さんはろう者で、「しゃべろうよ」(画像右側)はろう者と聴者が「通じあう」をテーマに描かれています。「手話ろうよ!川田くん」(画像左側)も「ただ、お話がしたい」そのために「手話を覚えないと」という微笑ましいストーリーとなっています♪

「娘にもいつかこんな出会いがあるといいなぁ」と思いながら読みました(#^^#)。この2冊は期間限定販売でしたので現在は購入できませんが、北都銀行様の営業店で開催しているロビー展などで機会があれば展示したいと思っています。

次回作も今からとても楽しみしています♪

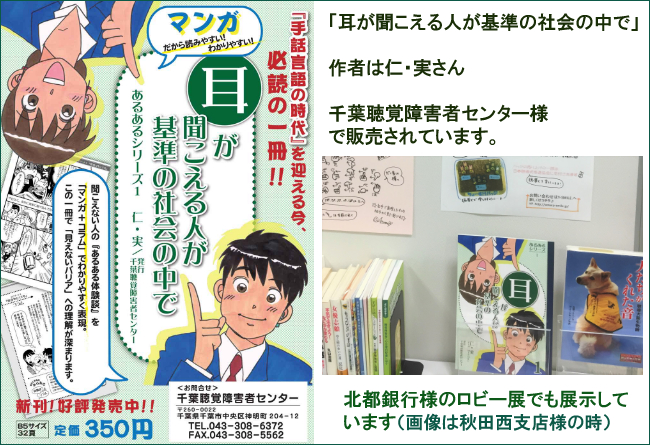

仁さんとの出会いはマンガ「耳が聞こえる人が基準の社会の中で」からでした。

私には「耳が聞こえる人が基準の社会」というフレーズがストンと胸に落ちました。そうです、社会の仕組みは多数派が基準になっていて全ての障がい者は少数派です。多数派(健常者)がそれぞれの障害による基準の違いを理解していけば偏見や差別の解消につながっていくはずです。でも「耳が聞こえないこと・聞こえにくいこと」って、多数派(聴者)には見えなくて分かりづらいのです。

聴者からみれば当たり前のことでもろう者や難聴者にはとても大変ということはたくさんあります。また逆に手話でコミュニケーションをするろう者に対して、どのような対応をしたらよいか戸惑うこともたくさんあると思います。

仁さんはろう者の視点から聴者に理解して欲しいことをマンガを通じて分かりやすく発信されているのです。

私も4月11日の北都銀行様での手話講習会の時に本の中のコラムを活用させていただきました。多くの人に知って欲しいので、北都銀行様の営業店でのロビー展でも展示しています。

「聞こえる人が基準の社会の中で」は千葉聴覚障害者センター様で販売されていますので、ぜひご一読ください。

2017-04-19/ 北都銀行新入行員の皆様に手話講習会を開催しました。

2017-10-04/ 北都銀行様の営業店でロビー展を開催しています。

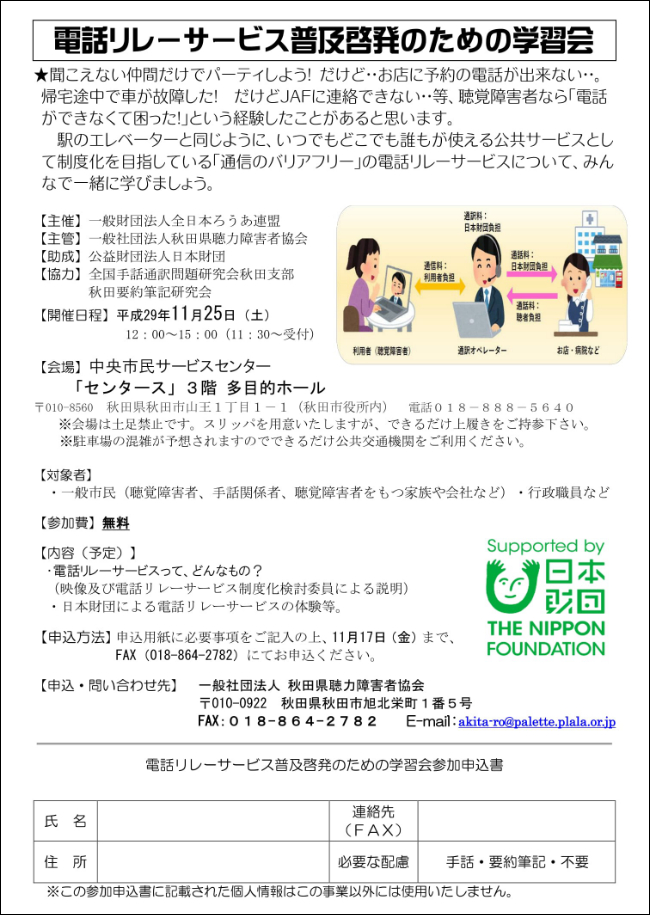

11月25日、「電話リレーサービス普及啓発のための学習会」に参加してきました。

一般財団法人全日本ろうあ連盟では、電話のバリアフリー化(電話リレーサービスの制度化)をめざしていて、普及啓発のための学習会が秋田市で開催されたのです。

うちの娘もそうですが、聴覚障がい者には電話が出来ない方がたくさんいます。そこで電話が出来ない聴覚障がい者に代わってオペレーターが代行をするのが「電話リレーサービス」です。

日本で最初の電話リレーサービスは2000年12月から民間企業の自立コム社による本格的なTRS公開運用実験を経て2002年12月に運用が開始されたそうです。しかし2004年3月に、採算性の問題により中止になりました。

現在、いくつかの企業により電話リレーサービスを提供中ですが、いずれの事業者も24時間体制にはなっていないそうです。

日本財団では電話リレーサービスを2011年にモデル事業として開始し、2013年に全国展開しました。11月14日付の河北新報によれば、11月7日現在、全国で約6,200人、月約1万5,500件の利用があるそうです。しかし国民の理解と公的支援はまだまだ足りていないのが現状です。

海外では公的に実施されている国が20ヶ国以上あるそうです。例えば韓国では2004年にサービスが開始され、基本的にはすべて無料、24時間・365日サービスが提供されているそうです。リレーサービス利用のための全国統一番号(107)があり、2015年の利用実績は52万件です。

理解不足の理由のひとつに私たち聴者は電話が出来ることが当たり前すぎて、「電話が出来ない人がいる」ということが見えていないんだと思います。例えばポスターやチラシで、お店の予約やチケットの申し込み・お問合わせに電話番号しか記載されていないことがよくあります。私も以前は全く気にしていませんでしたが、聴覚障害に関わるようになってからFAX番号も記載しなければいけないと気づきました。

しかし電話リレーサービスがあれば、気兼ねなく電話で申し込むことができます。普段ちょっとしたことで友人や親、同僚にお願いするのも…と遠慮することもなくなるし、FAXと違いリアルタイムで会話が出来るようになります。

娘もまだ小さいですが、思春期になると親に知られたくない会話もあると思うので、ぜひこのようなサービスを利用できればと思います。きっと「自分で出来た!」と自信につながることでしょう(*^-

ただ、24時間対応できないとか、セキュリティが厳しい内容は無理だとかまだまだ課題があることも分かりました。全日本ろうあ連盟や日本財団だけでは難しいこともあるので、更なる理解と支援が広がることによって整備が進んでいけばと思います。

電話が聞こえない人・聞こえにくい人にとっても便利なツールとなるような公的な制度化が必要だと思いました。

<電話リレーサービス学習会のご案内>

11月25日(土)に一般社団法人秋田県聴力障害者協会様主管で、電話リレーサービス普及啓発のための学習会が秋田市中央市民サービスセンターで開催されます。

電話リレーサービスは、日本財団が聴覚障がい者の情報アクセスのバリアフリー化をめざし、2013年9月より試験的に始められているものです。

主管者様では電話リレーサービスの普及啓発と制度化を目的に開催するこの学習会へ、聴覚障がい者当事者やそのご家族、手話関係者、行政関係者などに幅広くご参加を呼び掛けております。ぜひ、ご参加ください。

2017-06-17 薬師寺みちよ参議院議員のFBより 6/8厚生労働委員会

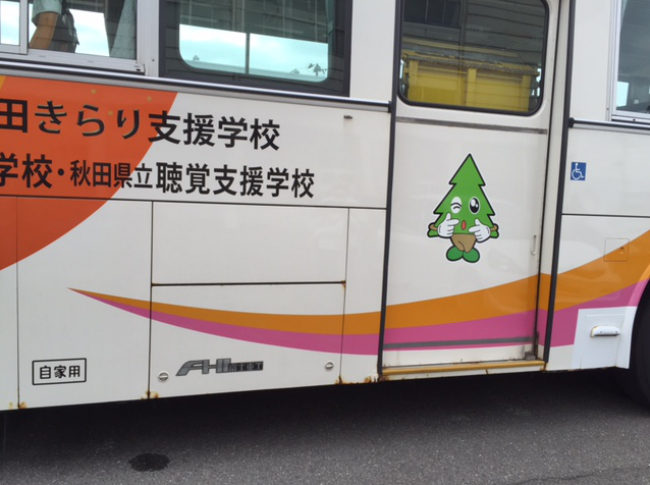

11月29日をもって「スギッチ」は引退となりました(T_T)

スギッチは2004年に秋田県が公募した秋田わか杉国体(2007年)のマスコットキャラクターに採用され、秋田県を代表する「ゆるキャラ」として親しまれていました。秋田杉をモチーフにしたデザインと瞳が印象的で、国体後には秋田県の職員に採用され、肩書は広報広聴課主任でしたが、このたび退職となってしまいました。

実はスクールバスに”手話”をしているスギッチが描かれています♪

もうイベントなどでは会えないでしょうけど、スクールバスでならまだしばらくはスギッチを見ることが出来ますよ。

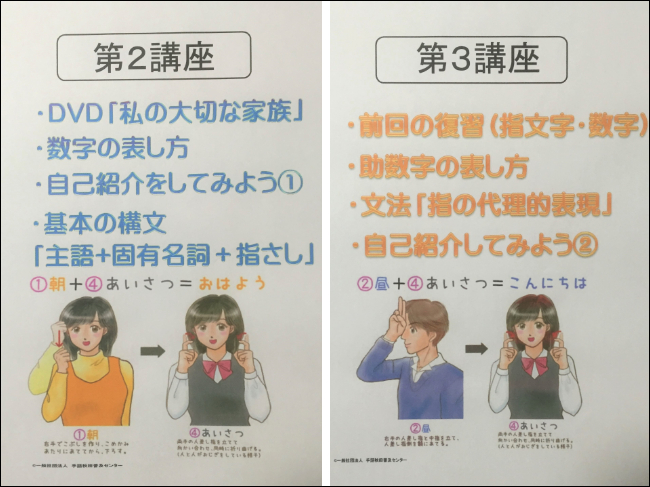

茨城県筑西市で開催されている「29年度手話講座」のテキストの表紙に当センターのイラストが使用されています♪

筑西市の手話講座の担当の方から「表紙にイラストを使わせて欲しい」と要望がありました。既に描いているイラストならということで、「おはよう」や「こんにちは」など全13講座のうちの6講座のテキストの表紙に使われています。

手話の普及を目的に描いているイラストですので、「手話を学びたい」と受講されている方たちの少しでもお役に立てれば嬉しいです。

2019-03-17/ 茨城県筑西市でのパンフレットにイラストが使われています(#^^#)

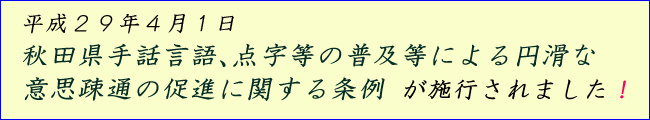

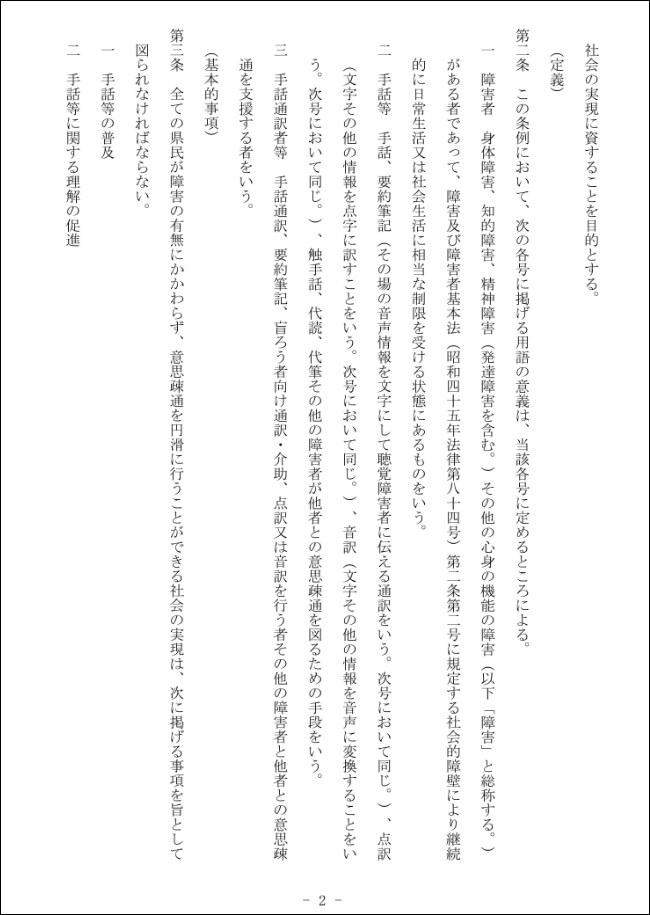

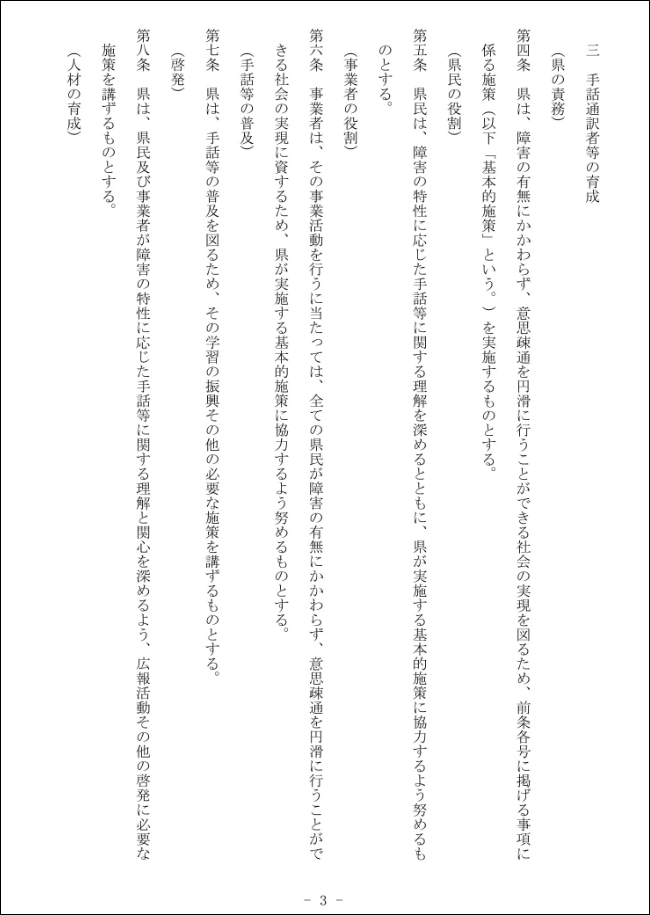

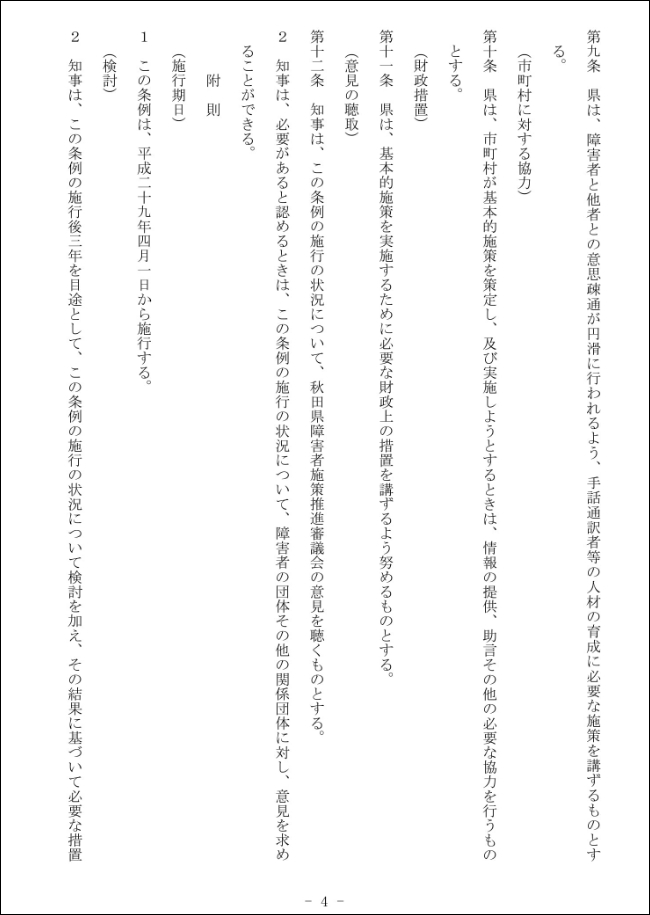

秋田県では佐竹敬久知事が平成28年2月の秋田県議会の本会議において佐藤賢一郎議員の質問に対して「聴覚障害者を支援する一環として手話の普及啓発に向けた基本条例の制定を検討する考えを示した。」と新聞等で発表されました。

秋田県の場合は自民党会派有志議員による「議員提案」として上程する予定だったこともあり、その後、自民党有志議員と関係・支援団体による意見交換会が3回ほど行われ、当センターも参加させていただきました。

第1回目の平成28年9月27日では「条例案の概要等」、第2回目の同年11月30日には「条例案の骨子」、そして第3回目の平成29年2月10日に「条例素案」について話し合われました。

手話だけではなく、要約筆記・点字等を含めたコミュニケーションについて総合的に支援する条例を目指していたため、意見交換会には聴覚障害者団体と視覚障害者・盲ろう者等の関係団体も参加して活発な意見交換がされました。そしてついに、

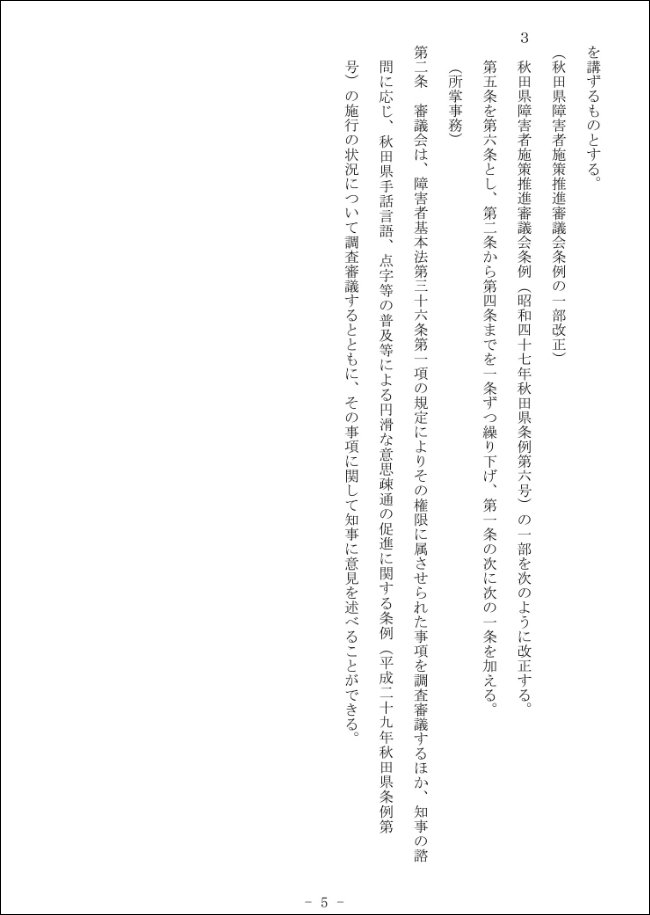

秋田県議会は2月県議会最終日の3月9日、本会議を開き、「秋田県手話言語、点字等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例案」が提案され、原案通り可決しました。

当日は私も見届けていました。平成25年に鳥取県で全国初の「手話言語条例」が制定されてから「秋田でも必ず!」と思っていたのでとても嬉しいです。

「手話は独立した言語であり、要約筆記や点字は日本語である。」

一言でいえばそうなのですが、これをどう一つの条例文にまとめるのかについて様々な意見があり、有志議員の方々もまとめるのは大変だったと思います。それでも3回の意見交換会を経て出来上がった条例(原案)には全議員が賛同してくださった中で提案され可決、4月1日から施行されることになりました。ただただ感謝でしかありません。

条例ができたことは次へのステップへの第一歩で、本当に大事なのはこれからです。「障害の有無にかかわらず意思疎通を円滑に行える社会の実現を目指す」という目的に向かって当センターも活動の幅を広げていきたいと思っています。

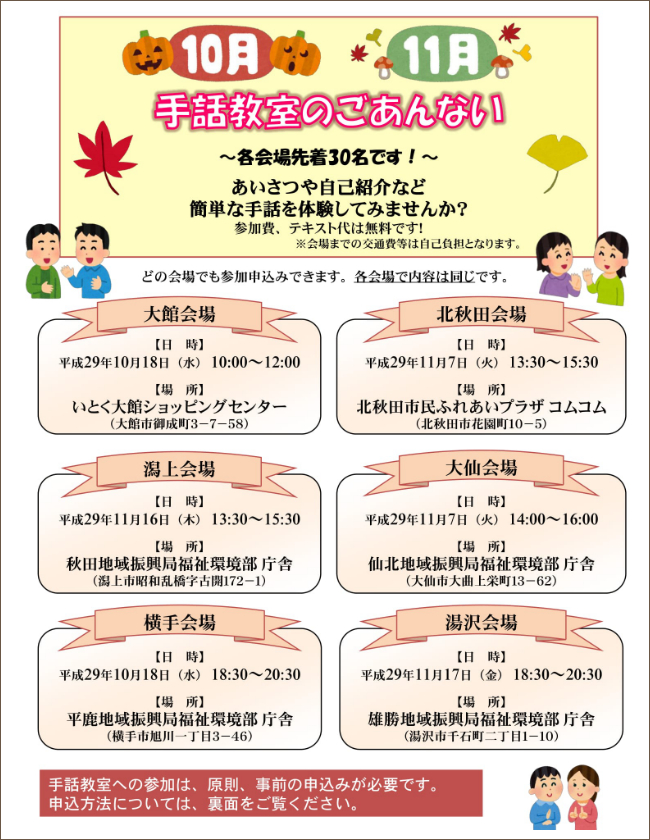

「秋田県手話言語・意思疎通支援条例(略称)」が施行された取り組みのひとつとして、10月から県内各地で秋田県主催の手話教室が開催されました。あいさつや自己紹介など初心者向けの内容で、多くの方がご参加されたようです。

条例全文

pdfはこちらから↓

![]() 秋田県手話言語、点字等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例 (0.09MB)

秋田県手話言語、点字等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例 (0.09MB)