インフォメーション

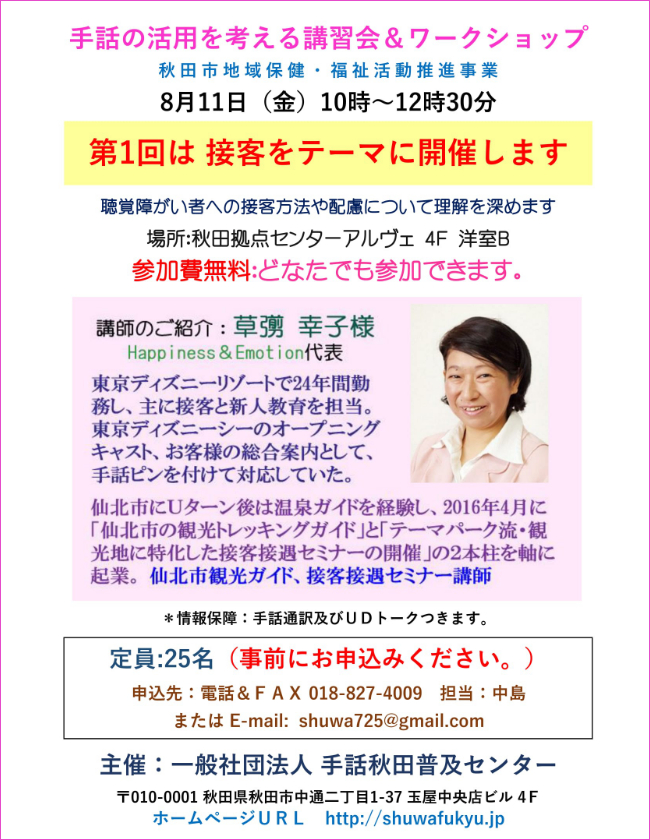

手話秋田普及センターでは、「手話の活用を考える講習会&ワークショップ」と題して「接客」「災害対応」「共育」「観光」の4つのテーマで講習会&ワークショップを開催しました。平成29年度秋田市地域保健・福祉活動推進事業です。

2017年8月11日、第1回は「接客」をテーマに秋田拠点センターアルヴェ4F洋室Bで開催しました。

昨年、ろうあ者団体が関西の居酒屋で入店拒否をされたという報道がありました。日本聴力障害新聞によると店側は「制限時間内の90分間の筆談対応では満足いただけるサービスができない。聴覚障がい者と接したことがなく、注文の行き違いや説明に時間をかけては失礼にあたると判断し、お断りした」とあります。また記事の最後に「なお、予約を断られたろう者はその後、○○の隣の居酒屋を予約し、よいおもてなしを受けました。」ともあります。(○○は店名)

根本にあるのは聴覚障がい者に「どう接していいのか分からない」と「どうおもてなしをしたらいいのか分からない(出来ない)」ことだと思っています。そこで接客に携わる人たちに広く分かっていただくスタートになれば、と思って企画しました。

講師には草彅幸子様をお招きしました。テーマパークには日本語が全く通じない外国人や障がいを持たれている方もたくさん来られることでしょう。その最前線で手話ピンをつけて活躍されていた草彅様のお話を私自身も聴いてみたかったので、講師にお迎えすることができてとても嬉しいです。

開催にあたり、株式会社かおる堂 代表取締役社長の藤井明様、ホテルメトロポリタン秋田 総支配人の安東正直様、秋田県議会議員の竹下博英様(画像左)、秋田市議会議員の武内伸文様(画像右)からご来賓の挨拶をいただきました。

お忙しいなか、ご来賓としてご挨拶を賜ることが出来てとても光栄です。

草彅幸子様には日本で一番有名なテーマパークではどのような接客をされていて障がい者にはどのような配慮をされているのかを中心に講演していただきました。

”バリアフリーツール”は最初からあったものではなくて、ひとつひとつ積み上げていったというお話しが印象的でした。手話ピンの他にもインフォメーションブック、CD、ゲストアシスタンスカード、触地図ガイドブックなど様々なサポートツールをご紹介していただきました。

2部ではワークショップというより座談会にして草彅様を囲んで率直な意見交換をしました。ろう者の方が2名参加してくださっていてテーマパークなどでの経験談などもお話ししていただきました。

こんなお話しが秋田で聞けるなんて思うくらいとても濃い内容で、私自身も大変勉強になりました。ご参加された皆様にも喜んでいただけて主催者としてはうれしい限りです。

第1回目ということでこちらの準備不足なところも多々ありましたが、第4回「観光をテーマに」で再び草彅様に講師をお願いしました。講師の草彅様、ご参加してくださった皆様、ありがとうございました。

<紹介記事>

第1回目は8月11日に「接客」をテーマに草彅幸子様を講師にお招きして開催します。日本で一番有名なテーマパーク・ホテルでの障がい者への対応などの貴重なお話しと共に、聴覚障がい者への接客対応について意見交換の場にしたいと考えています。会場の都合上、少人数での開催となりますが、ぜひ、ご参加ください。

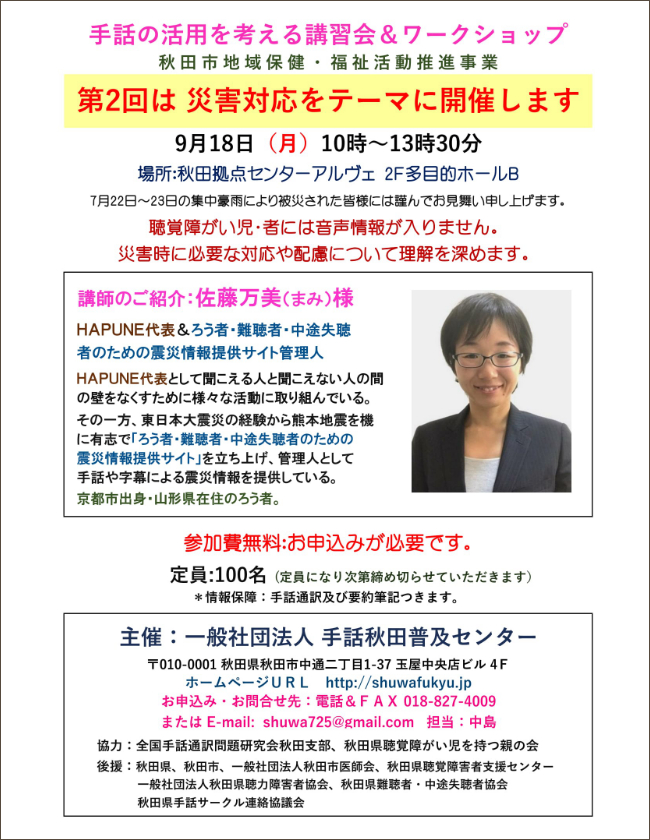

2017年9月18日、第2回は「災害対応」をテーマに開催しました。18日の朝は大型台風が秋田沖を通過していて申し込まれた方からのキャンセルもありましたが、約80名(スタッフ含む)で無事開催することが出来てよかったです。

開催の目的は「災害はいつ起こるか分からないので、日頃からの備えが大切」であり、東日本大震災や熊本地震に限らずですが「聴覚障がい児・者は災害時には常に情報弱者になること」を発信し、理解啓発につなげたかったからです。

小さな法人が開催した講習会&ワークショップですが、ご来賓として(下の画像左から)佐竹敬久秋田県知事、辻直文秋田市福祉保健部長(秋田市長代理)、竹下博英秋田県議会議員、加藤薫秋田県聴覚障害者支援センター長からご挨拶をいただきました。

講師は山形県から佐藤万美様をお招きしました。HAPUNE代表として聞こえる人と聞こえない人の間の壁をなくすための活動に取り組まれているろう者です。

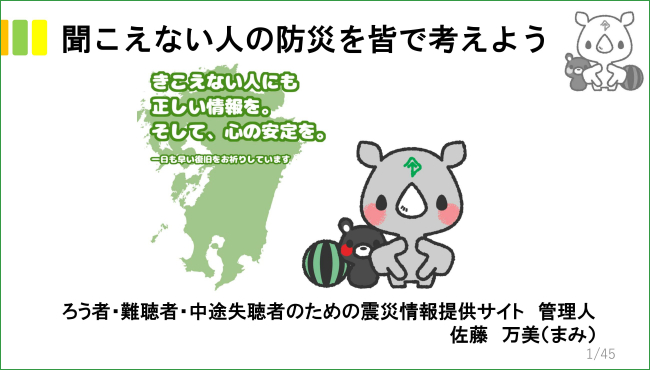

佐藤万美様はHAPUNEだけにとどまらず様々な活動をされているので、そちらについてもたくさんお話しを聞きたかったのですが、時間の都合上、防災にテーマを絞らせていただきました。「ろう者・難聴者・中途失聴者のための震災情報提供サイト」の管理人で、サイトを立ち上げた思いや災害時に必要な配慮を中心に講演していただきました。

自己紹介の後、サイトを立ち上げたきっかけをお話ししていただきました。「東日本大震災」のときにテレビからの情報が不足していたこと、また被災地の友人から色々と話を聞いているうちに「何とかしたい」でも「またこんな大きな地震はこないだろう」と思ってしまったそうです。ところが熊本地震が発生、熊本の友人に聞いた話としてどちらにも共通していたのは「情報が得られない」ということでした。

そこで有志達に呼びかけて、熊本地震から3日後に震災サイトを立ち上げました。サイトでは「手話が出来ない人・日本語が苦手な人もいることを考えて日本語はできるだけ短い文で簡単な文に置き換えて、手話と字幕をつけて震災情報を伝えていくことを心がけている」そうです。

震災時に起こった問題点として「配給情報が伝わらない」「テレビやネットから情報が得られない」「周りの人から生活音で誤解される」「停電時は会話が困難(熊本の例)」「手話通訳者の確保が困難(人員・技術不足)」などを指摘されました。

日本では官房長官の会見の時、少し離れた横に手話通訳者がいるのですが、テレビではすぐ官房長官をアップにしてしまうため手話通訳者は映りません。でも海外、たとえばイギリスやアメリカなどでは話す人のすぐ隣で手話通訳しますし、もちろんテレビにも両方映ります。この違いは「手話通訳者の存在が軽く見られているからではないか?」と指摘されていました。

テレビから情報を得られないことを解決するためには、普段から全ての番組に字幕をつけて、緊急時は手話ワイプをつけられるようにすること。そのためには手話通訳や字幕への理解と尊重が必要で、それが改善できれば聞こえない人にも平等に情報を届けることができるのではないかと話されました。

東日本大震災の時は、手話通訳者自身も被災者となったため、宮城県で実際に動けたのは3~5人ほどだったそうです。秋田県でも約5,000人の聴覚障がい児・者に対して手話通訳士は19人、手話通訳者も含めるともう少し多くなりますがいずれにしろ充分にカバーできる人数ではありません。県レベルで他府県の手話通訳者と連携を取ることや早急に手話通訳者の育成が必要で、そののためには「国を挙げて手話通訳者の地位向上が必要」だと話されました。

避難所などでは聴覚障がい者は見た目だけでは分からないため、何に困っているのか分からず、様々な誤解が生まれ孤立を招くと指摘されました。

情報を伝えるためには手話以外のコミュニケーション方法、たとえば「筆談や身振り手振り、空文字、手のひらに書く文字」があることや「どんな小さなことでも情報を伝えて欲しい」「防災無線や避難呼びかけが聞こえないので呼びかけてあげて欲しい」「震災時は情報が入らなくなるのでどんどん声かけしてあげてください」と呼び掛けられました。

最後に震災時に役立つグッズやアプリ、手話を紹介していただきました。講演時間がオーバーしたこともありワークショップの方は質疑応答と感想になってしまいましたが、ここに書ききれないほどとても内容の濃い素晴らしい講演でした。佐藤万美様、ありがとうございました。

防災がテーマということで報道機関の関心も高く、当日夜の「みんなのニュース(AKT秋田テレビ)」「ニュースevery(ABS秋田放送)」、9月19日の秋田魁新聞、朝日新聞(秋田版)で紹介されました。広く発信できたことで多くの方に関心を持っていただければ主催者として嬉しい限りです。またこのような機会を設けたいと考えています。

<紹介記事>

手話の活用を考える講習会&ワークショップ、第2回は災害対応をテーマに、講師に佐藤万美さんをお招きして開催します。HAPUNE代表として聞こえる人と聞こえない人の間の壁をなくすために様々な活動に取り組まれる一方、有志で「ろう者・難聴者・中途失聴者のための震災情報提供サイト」を立ち上げ、管理人として手話や字幕による震災情報を提供されている方です。

聴覚障がい児・者は音声情報が入らない為、必要な情報が得られません。これまで起きた数々の震災の中で、聴覚障がい者は常に情報弱者となってきました。

秋田県は先日の集中豪雨で情報の大切さを学びました。正確な情報の把握なくしては適切な判断は出来ないのです。この講習会&ワークショップを通じて議員の先生や行政職員、そして広く県民に聴覚障がい児・者への必要な配慮や理解啓発につなげていきたいと考えています。

とても光栄なことに4名様のご来賓からご挨拶をいただけることになりました。

秋田県知事:佐竹 敬久様

秋田市福祉保健部長:辻 直文様

秋田県議会議員:竹下 博英様

秋田県聴覚障害者支援センター長:加藤 薫様

9月18日はご参加いただいた皆様の思いを結集して、秋田から「聴覚障がい児・者への情報保障の重要性」を発信しましょう!

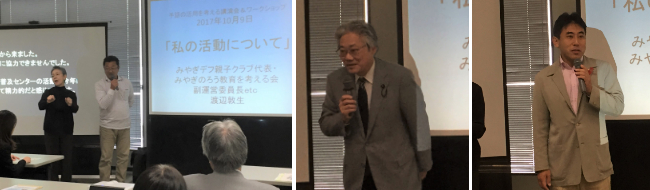

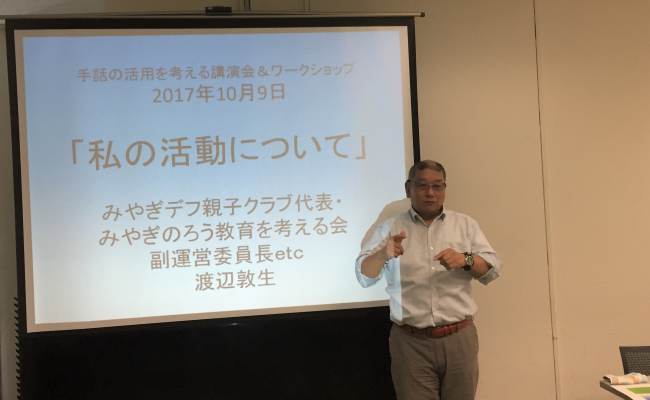

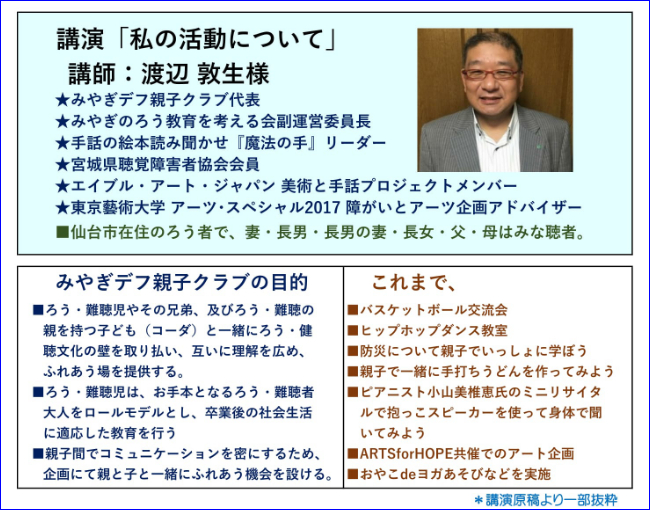

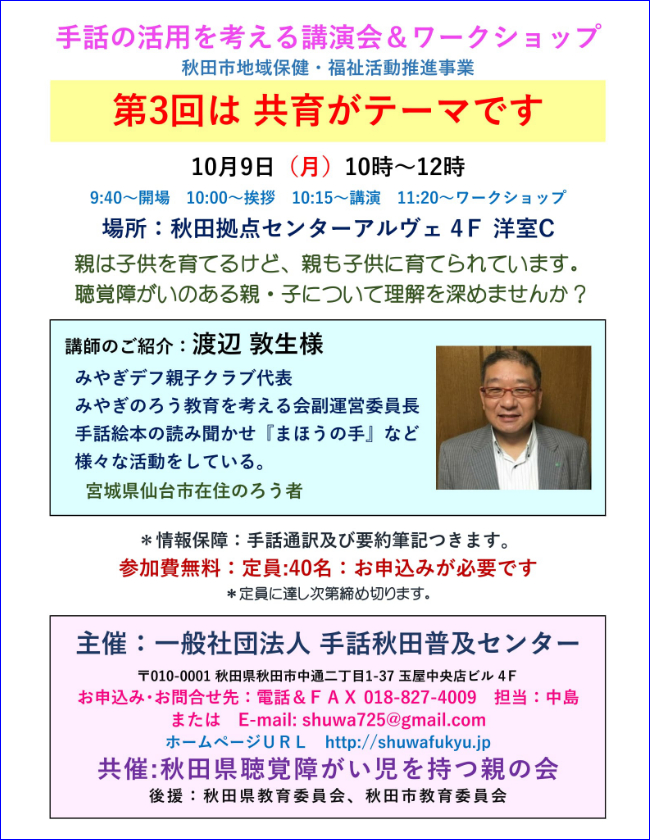

2017年10月9日、第3回は「共育」をテーマに開催しました。講師には仙台市在住で「みやぎデフ親子クラブ代表」の渡辺敦生様をお招きしました。

渡辺様は昨年9月、秋田県聴覚障がい児を持つ親の会で開催した「きこえのバリアフリー」で初めてお会いし、上の画像はその前日「かまくらの郷」様での懇親会でなまはげに手話指導された時のものです。その後FBなどで交流が続きこの度、講師としてお願いしました。

秋田県聴覚障がい児を持つ親の会との共催で花田正一会長のあいさつ(画像左)から始まりました。ご来賓で秋田県議会議員 竹下博英様(画像中央)、秋田県立聴覚支援学校長 塚本宏明様、こども発達支援センターオリブ園園長 佐々木明美様、秋田市議会議員 武内伸文様(画像右)からそれぞれご挨拶をいただきました。

ご来賓の挨拶の後、「私の活動について」という演題で渡辺様から講演をしていただきました。

当日、参加者に配布した資料の一部ですが、渡辺様は「みやぎデフ親子クラブ」に限らず実に様々な活動をされています。そのどれもがとても素晴らしくて、当センターでも今後の企画を考えるうえでご協力を仰いだり参考にさせていただきたいと考えています。

親としては「聴覚障害児と関わって思ったこと」についてが考えさせられました。中高生になってもまだ親が過保護で自立ができていない、殆どの聴覚障がい児が自立に必要な「自分の障害を、的確に自分の言葉で相手に伝え、周囲の空気を読み取る力」が足りていないのではないかと指摘されています。親がサポートしすぎることによって「過ごしやすい環境」をつくってしまうので、子供が社会に出た時のことを考え「自力で障害を克服するような機会」を与えることが大切だとお話しされました。

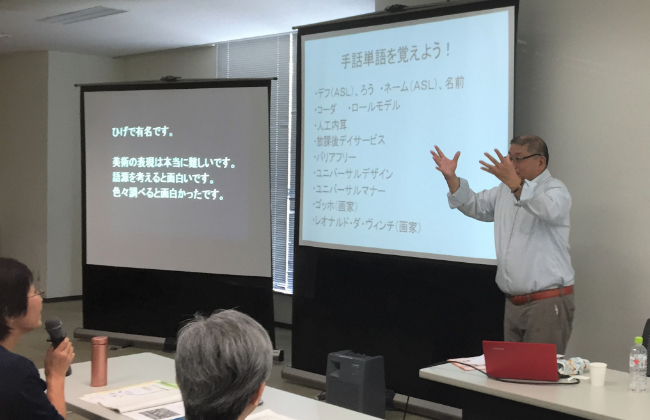

その他にも「放課後デイサービスについて」や「美術と手話プロジェクト」「ユニバーサルマナー検定」など盛りだくさんの内容でした。予定時間をかなりオーバーしたので、休憩をとってから「手話単語を覚えよう!」はワークショップの時間の中で行いました。

時間の都合でワークショップは「手話を覚えよう!!」と質疑応答や感想になってしまいました。でも参加者の方から「講演をもっと聞きたかった!」と言っていただけてとても良かったです。10月13日の秋田魁新聞でも紹介されました。渡辺敦生様、ありがとうございました。

<紹介記事>

第3回は「共育」をテーマに10月9日に開催します。

宮城県で精力的な活動をされているろう者の渡辺敦生様をお招きして、どちらかに聴覚障害がある親と子についてや、親子クラブの活動、ろう教育などについてお話ししていただきます。

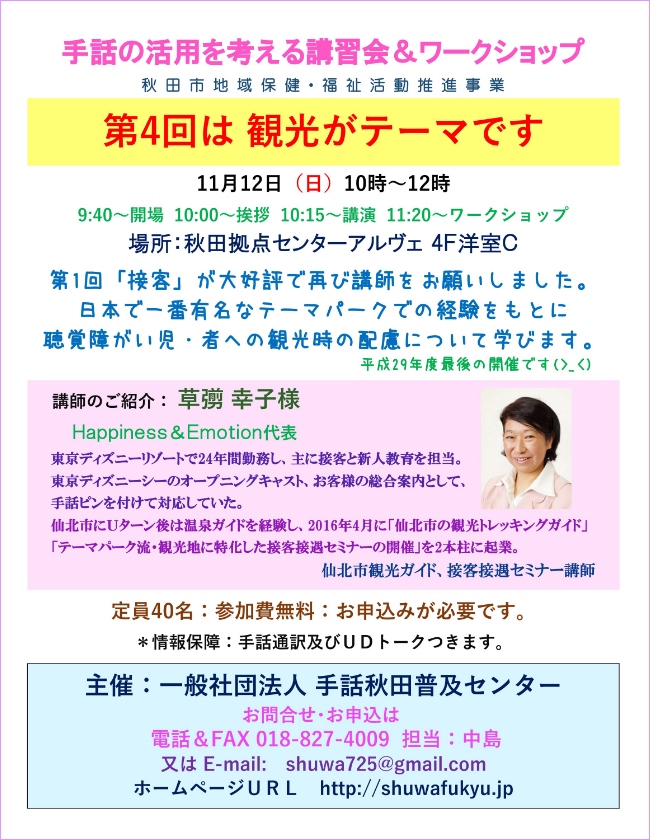

2017年11月12日、手話の活用を考える講習会&ワークショップの第4回は「観光」をテーマに開催しました。

耳が聞こえない・聞こえにくい人でも「秋田に観光に来てよかった!」と言っていただける秋田になること。そのために必要な配慮や取り組みを参加者の皆さんと考え、発信する機会になればと思ってテーマに選んだのです。

講師はHappiness&Emotion代表の草彅幸子様です。第1回の「接客」でも講師をしていただきましたが、秋田ではなかなか聞けないようなお話しが盛りだくさんで大好評でした。

観光資源がたくさんあってもハードにどんなにお金をかけても、最後は人なんだと思っています。健常者であれ障がい者であれその人その人に寄り添うことが必要です。そのような気持ちがたくさん芽生えれば観光に限らず、きっともっと住みやすい秋田になるはずです。

平成29年度の講習会&ワークショップ企画はこれで終了ですが、またこのような企画を考えて秋田から発信していきます。講師の草彅幸子様、ご来賓の秋田市議会議員 武内伸文様、株式会社フルゥール代表取締役社長 髙安恒治様、ご参加された皆様、スタッフの皆様、ありがとうございました。

<紹介記事>

平成29年度最後となる第4回目は「観光」をテーマに開催します。

講師は第1回目の「接客」で大変好評だった草彅幸子様に再びお願いしました。秋田では絶対に聞けないようなお話や絶対的に足りないところについて学べる貴重な機会です。ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。

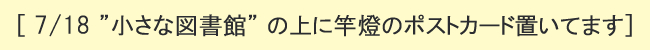

平成28年12月、秋田市のJR羽越線新屋駅の駅舎が改修され、1920(大正9)年の開業当時を再現したデザインに生まれ変わりました。

このJR新屋駅舎内には”小さな図書館”があって、その上にポストカードを置かせていただいているのですが、元旦に「おめでとう」のポストカードを置いてきました。

おひとり様一枚とさせていただいていますが、「ご自由にお持ち帰りください」としています。お正月限定ですのでなくなり次第終了とさせていただきます。

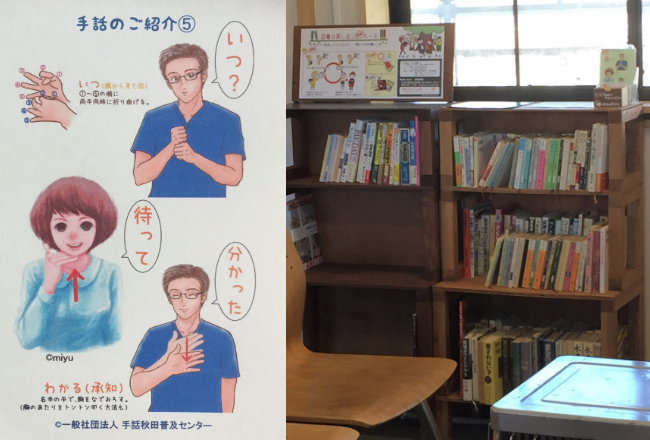

1月16日にJR新屋駅にある”小さな図書館”の上にポストカード「手話のご紹介④」を置いてきました。

手話のご紹介④は2017年手話カレンダー普及用と同じイラストです。多くの人に「手話であいさつ」を覚えて欲しいので紹介することが出来てよかったです。

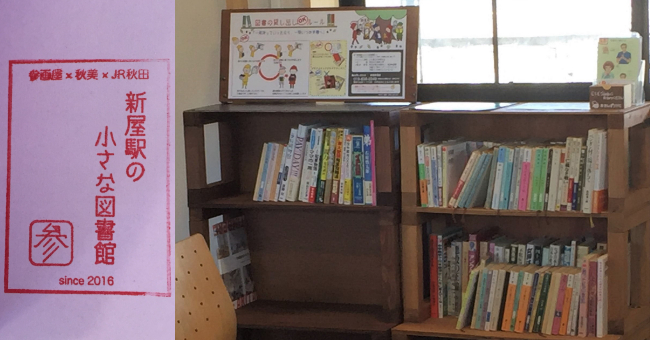

4月23日、秋田市のJR羽越線新屋駅構内にある”小さな図書館”の本棚が1台増え、記念イベント「本と本棚マシマシ」が開催されました。

昨年6月に開設されてから、利用者による寄贈で本が増え収まりきらなくなっていて本棚を増やし、イベントを企画したそうです。イベントには地域住民や秋田公立美術大学の学生さんと共に私も参加してきました。寄贈した本には「新屋駅の小さな図書館」と記されたスタンプが押され増設された本棚(画像左側)へ入れられました。

参加者は持ち寄った本の説明をするのですが、その中で私が「(開設者の)田村さんのおかげでポストカードを置かせていただいています。」と言ったら「JRのおかげです」と訂正されました。言われてみればその通りですね(#^^#)

合わせて「手話のご紹介➄」も置いてきました。

秋田を代表する夏祭りといえば”竿燈まつり”で8月3日~6日にかけて開催されます。7月18日、チャコルが「手話で竿燈」を描いたポストカードを置いてきました。竿燈のポストカードは期間限定(なくなり次第終了)です♪

”小さな図書館”の広がりとともに”手話の輪”も広がってくれたら嬉しいですね。

田村さん、JR新屋駅の皆さん、ありがとうございました。

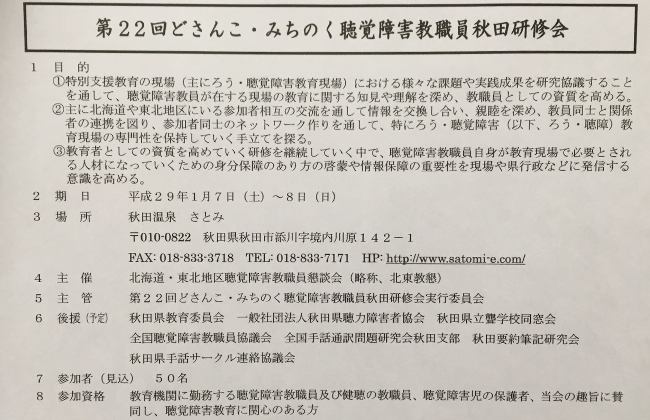

平成29年1月7~8日に開催された「第22回どさんこ・みちのく聴覚障害教職員秋田研修会」に参加してきました。

私は教職員ではありませんが「聴覚障がい児の保護者や会の趣旨に賛同し聴覚障害教育に関心がある方」も参加できる研修会で、今年は秋田で開催ということもあって先生からお声をかけていただきました。

山形聾学校と大宮ろう学園の授業ビデオを視聴して、授業者(両校の教諭)による説明を受けました。その後「ろう・聴障教育現場の専門性としての『話し合い活動』の充実をねらって Part2~話し合い活動の充実をベースにしたアクティブラーニングの方向性を探る~」をテーマにワークショップ活動をしました。

保護者として、先生たちがそれぞれ工夫しながら取り組んでいることをとてもうれしく思いました。私自身も2日間にわたってとても勉強になりました。貴重な機会をいただきましてありがとうございました。

話は変わりますが、冬休みも終わり1月16日より学校が始まりました。

娘が通っている秋田県立聴覚支援学校は通称”かがやきの丘”に視覚支援学校ときらり支援学校と療育センターと併設されています。

毎年恒例(といっても昨年が雪がなくて出来ませんでしたが(^-^;)、きらりのお父さんたちが雪像を作ってくれていました(@_@)

娘たちも大喜びです♪ 残念ながら数日でとけてしまいましたが、とても楽しめました。雪像を作ってくださってありがとうございました。

このたび当センターは広島県の「Y-SMILE.株式会社」様と手話の普及事業について提携していくことになりました♪

手話に限らずですが、人が何かを始めるには必ずその「きっかけ」があるはずです。

手話を広めたいなら、その「きっかけ」のチャンネルをたくさん作ることが必要だと思い、私は平成27年8月に一般社団法人を設立しました。

ピラミッドの頂点が日本手話ができるろう者や手話通訳者だとすれば、まず、ピラミッドの登り口に立ってくれる手話初心者をたくさん増やすことから始めなければ、と思っていたからです。

広島県の山口夫妻も「手話」と「聴導犬」を広めることを目的に平成28年5月に「Y-SMILE.株式会社」を設立しました。

妻で専務の山口亜澄様とはFacebookを通じて交流していて、「お互いに協力しながら普及活動をしていきましょう!」と呼びかけたところ快諾をいただきました。ホームページ等の転載の許可をいただきましたので、社長さんのごあいさつから紹介させていただきます。

ごあいさつ (Y-SMILE.株式会社様のHPより転載)

初めまして! Y-SMILE.株式会社 代表取締役の山口義博と申します。「だれもが互いに協力し合える世の中に」を目指して、元気な方も、障がいを持たれてる方も関係なく、みんなが楽しく元気に生活出来る社会を創りたい!と会社を立ち上げました。

Y-SMILE.の商号も考え抜いて付けました。「Y」はYamaguchi(山口)と、You(あなた)の両方を意味してます。

「SMILE」は文字通りの(笑う)です。

「-(ハイフン)」は「Y」と「SMILE」を1つに繋ぐ手の役目をしてます。

これで、「山口とあなた=笑う」になり、皆が笑って過ごす事が出来る、いつも笑顔がそばにある、の意味を込めて付けました。

最後の「.」(ピリオド)は商号の画数占いを調べた時に理想の画数に1画足りなかったのでピリオドを入れました(笑)

ですがこのピリオドを付けるのと付けないのを比べた時、付けた方がより繋がりが深く表現出来る様に感じられ、個人的にかなりのこだわりを持ってます(笑)

私とあなたでY-SMILE.(お互いに笑って)してだれもが互いに協力し合える世の中にしていきましょう!

どうぞよろしくお願いいたします。

Y-SMILE.様のイラストは専務(通称あずみん)が担当されています。私も初めてFBで手話でありがとうのイラストを見た時は「同じこと考えてる!」と思ってうれしくなりました♪

北都銀行様でのロビー展でも、協力していただいています !(^^)!

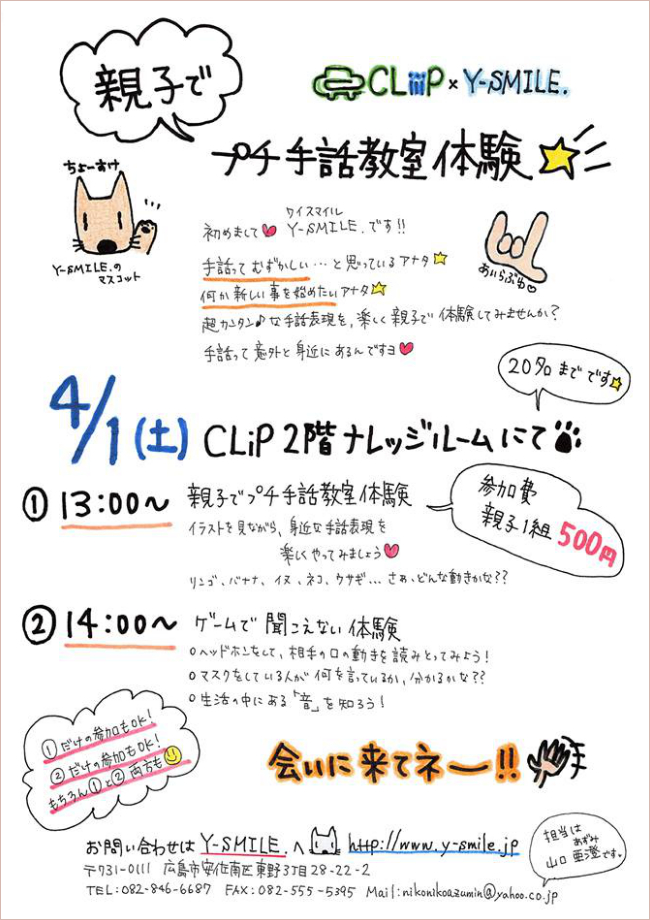

Y-SMILE.様では、手話が全く分からない人、ちょっと興味がある人など、どなたでも参加出来る、オリジナルのプチ手話教室を開催しています☆

(*2017年4月1日のプチ手話教室のご案内です。)

聴導犬の普及にも力を入れていて、当ホームページでも順次紹介させていただきますが、リンク元は↓です。

手話と聴導犬の普及につながるようお互いに協力して頑張っていきたいです。

(ホームページはこちらから↓)

(Special Thanks Y-SMILE.株式会社様)

Y-SMILE.株式会社様の普及活動ご紹介-聴導犬と手話バッジ編

2017-12-30/ Y-SMILE.株式会社様の普及活動ご紹介①プチ手話教室編~